|

|

sabato 26 febbraio 2022

giovedì 26 agosto 2021

Unclassified find, Green Crystal Sphere, 1931

Posted by Andrea Bonazzi at 18:00 0 comments

Labels: animated gif, arte, autori, lovecraftianerie, secondary world, video

lunedì 6 agosto 2018

H.P. Lovecraft: un percorso iconografico

Percorso iconografico in esposizione all'interno della passata mostra H.P. Lovecraft: “Archeologia dell’immaginario” 26 ottobre - 22 dicembre 2017.

Iconographic itinerary on display during the past exhibition H.P. Lovecraft: “Archeologia dell’immaginario” 26 October - 22 December 2017.

Info: Howard Phillips Lovecraft: “Archeologia dell’immaginario”

domenica 22 ottobre 2017

H.P. Lovecraft: “Archeologia dell’immaginario”

Ampia mostra fotografica, con una collezione di volumi e varie pubblicazioni d’epoca e moderne, da Weird Tales all’Arkham House, e rarità che includono un volume di grammatica latina appartenuto a H.P. Lovecraft, con sua iscrizione e autografo. Esposizione di opere e sculture di Andrea Bonazzi, curatore della mostra.

A wide photographic exhibition, with a collection of books and various publications, vintage and modern items from Weird Tales to the Arkham House, and rarities that include H.P. Lovecraft’s own Latin grammar volume, with his inscription and signature. Display of works and sculptures by Andrea Bonazzi, curator of the exhibit.

Proroga: la mostra resterà aperta fino 22 dicembre.

Dal 26 ottobre al 22 dicembre 2017

Biblioteca Comunale Edoardo Firpo

Via Antonio Medicina, 20B1 Pedemonte di Serra Riccò (GE)

Tel. 010752300

E–mail: biblioteca@comune.serraricco.ge.it

Orario della biblioteca:

Lunedì dalle 14.00 alle 17.30

Martedì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.30

Mercoledì dalle 14.00 alle 17.30

Giovedì dalle 9.00 alle 12.30

Venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 19.00 (volontari)

Info: Pagina Facebook, Comune di Serra Riccò, LaPolcevera.it.

venerdì 30 novembre 2012

Note a “Il villaggio nero. Racconti fantastici” di Stefan Grabiński

La raccolta Il villaggio nero. Racconti fantastici di Stefan Grabiński che ho tradotto e curato per Edizioni Hypnos è uscita nel novembre del 2012, priva tuttavia – per disguido tecnico – dell’apparato di note man mano compilato in corso d’opera e posto a pié di pagina di diversi racconti, della presentazione di Miéville e della breve bio-bibliografia. Nulla di assolutamente indispensabile: per lo più annotazioni intese a chiarire riferimenti e parole alquanto inusuali per la maggior parte dei lettori, ma anche indicazioni di un utilizzo dell’italiano nel testo originale, fonti di citazione, qualche chiarimento su una dedica e su particolari scelte dell’autore, o della traduzione.

La raccolta Il villaggio nero. Racconti fantastici di Stefan Grabiński che ho tradotto e curato per Edizioni Hypnos è uscita nel novembre del 2012, priva tuttavia – per disguido tecnico – dell’apparato di note man mano compilato in corso d’opera e posto a pié di pagina di diversi racconti, della presentazione di Miéville e della breve bio-bibliografia. Nulla di assolutamente indispensabile: per lo più annotazioni intese a chiarire riferimenti e parole alquanto inusuali per la maggior parte dei lettori, ma anche indicazioni di un utilizzo dell’italiano nel testo originale, fonti di citazione, qualche chiarimento su una dedica e su particolari scelte dell’autore, o della traduzione.

Per questo penso non sia del tutto inutile proporre tali annotazioni qui, “in separata sede” ma pur in qualche modo disponibili alla curiosità dei “pochi ma buoni” interessati alla collezione narrativa, la prima dedicata in italiano a uno scrittore nel nostro Paese ancora largamente sconosciuto.

Le annotazioni corredavano solamente alcuni testi del libro, qui indicati per titolo e nell’ordine dell’Indice. In neretto il termine o la frase a cui la nota fa riferimento.

Guardando i treni che passano, di China Miéville

- – Minerva Press – Celebre casa editrice londinese specializzata nel romanzo gotico e sentimentale, attiva tra la fine del Settecento e gli anni 20 del successivo secolo.

- – Il castello d’Otranto – Horace Walpole, The Castle of Otranto, 1764: il capostipite del gotico letterario.

- – Dedalus Book of Polish Fantasy – A cura di Wiesiek Powaga, The Dedalus Book of Polish Fantasy, 1996: antologia del fantastico in Polonia dal periodo romantico sino al post-comunismo.

- – “Nello scompartimento” – “W przedziale”, 1919, non inclusa nel presente volume ma reperibile in italiano nella versione di Andrea Bonazzi su Hypnos #8, Hypnos Edizioni, primavera 2011.

- – The Dark Domain – Traduzione e cura di Miroslaw Lipinski, The Dark Domain, 1993, rist. 2005: la prima raccolta in lingua inglese di Grabiński. In seguito appariranno i volumi The Motion Demon, 2005, traduzione di Lipinski dell’originale Demon Ruchu (1919), quindi In Sarah’s House, 2007, nella versione di Wiesiek Powaga, e l’ultimo On the Hill of Roses, 2012, ovvero Na wzgórzu róż (1919), ancora tradotto da Lipinski.

Il demone del movimento

- – Trabuco – Tipologia di sigaro cubano, grosso e corto.

- – Vergnügungsbahnlinien – Vergnügungsbahn Linien. In tedesco, linee ferroviarie panoramiche, adatte ai viaggi di piacere.

L’engramma di Szatera

- – akasha – Termine sanscrito per definire l’etere. Nell’induismo, l’essenza base d’ogni elemento del mondo materiale.

Saturnin Sektor

- – “Non è una bella idea, questa del tempo? Lo hai letto il celebre viaggio di quel noto scrittore inglese?” – Herbert George Wells, La macchina del tempo (The Time Machine), pubblicato nel 1895.

Il villaggio nero

- – kilim – Tappeti orientali decorati e lisci, realizzati a tessitura piana anziché annodati secondo la consueta lavorazione.

- – burnus – Ampio e lungo mantello delle popolazioni arabo-berbere, spesso munito di cappuccio.

Lo sguardo

- – sumak – Tappeto orientale a tessuto piatto, realizzato con particolare tecnica che intreccia sull’ordito i fili colorati della trama.

- – spongia vulgaris – Denominazione latina in realtà legata all’uso medico della Phylum Porifera, la spugna di mare.

- – idre – Genere di animali pluricellulari a simmetria radiale, generalmente acquatici, compresi nella tipologia dei celenterati nominati poco oltre.

- – iperestesia – Eccitabilità esagerata sia nella sensibilità tattile, termica o dolorifica che in quella specifica di olfatto, udito e vista.

L’amante di Szamota

- – Genesi 2:22-24 [citazione] – La Bibbia, Versione Riveduta di Giovanni Luzzi, 1927.

- – Policleto (Argo, 480 a.C. – 420-410 a.C.), scultore e bronzista, una delle massime figure della scultura greca del periodo classico.

- – Juno stolata – Latino per “Giunone stolata”. Nell’antica Roma, la stola è l’abito lungo e pieghettato che ogni onorabile matrona indossa sulla tunica, da qui “mulier stolata” a indicare la donna romana nell’eccellenza delle sue migliori qualità.

- – giallo antico – In italiano nel testo, nome di una pregiata varietà di marmo ornamentale color giallo.

- – Odi Profanum Vulgus – Quinto Orazio Flacco, Odi, III, 1,1: “Odi profanum vulgus, et arceo” (Odio il volgo ignorante, e me ne tengo lontano).

- – Trabuco – vedi nota [ne “Il demone del movimento”].

- – carissima! – In italiano nel testo.

A casa di Sara

- – un casto Giuseppe! – La Sacra Bibbia, Genesi 39:6-20. Schiavo in Egitto, il patriarca Giuseppe resiste ai tentativi di seduzione della moglie del suo padrone Putifarre.

- – une femme charmante – In francese nel testo: “una donna di fascino”.

- – Villa Tofana – Il riferimento implicito è alla figura di Giulia Tofana, o Toffana, giustiziata a Roma nel 1659 come avvelenatrice e per aver fornito un veleno, la cosiddetta “acqua tofana”, ad altre donne che come lei l’avrebbero usato per rendersi vedove.

- – dervisci – Mistici e asceti nelle confraternite islamiche Sufi, fra le cui pratiche c’è la ricerca dell’estasi attraverso una vorticosa danza roteante.

- – [Primo Libro dei Re, citazione] – La Sacra Bibbia, I Libro dei Re 1:7-8, versione italiana dalla “editio princeps” CEI, 1971.

- – [Libro di Tobia, prima citazione] – La Sacra Bibbia, Tobia 3:7-8, dalla “editio princeps” CEI, 1971.

- – [Libro di Tobia, seconda citazione] – La Sacra Bibbia, Tobia 6:10-18, dalla “editio princeps” CEI, 1971, con le stesse omissioni praticate nel testo da Grabiński.

Il Bianco Lemure

- – Dedicato a Józef Jedlicz – Józef Jedlicz, pseudonimo di Józef Kapuścieński (1878-1955), autore e giornalista polacco. Amico di Grabiński, scrisse per lui una prefazione alla seconda edizione 1922 della raccolta Demon Ruchu.

- – San Floriano – Floriano di Lorch, soldato romano, martire il 4 maggio del 304. Secondo tradizione, spense miracolosamente l’incendio di una casa. In molti paesi è protettore di chi affronta i rischi del fuoco, come gli spazzacamini per la combustione improvvisa dei residui di carbone.

- – Bianco Lemure! – Bialy Wyrak nel testo originale. Il termine wyrak indica in polacco un tipo di primate notturno dello stesso genere del lemure, compreso il tarsio e il loris, ma viene oggi applicato in zoologia alla sola famiglia dei tarsi. L’elusivo animale deve ovviamente il nome ai lemures degli antichi romani, le ombre o spiriti notturni e malevoli dei morti.

La storia del becchino

- – Foscara – Località di fantasia. L’autore visiterà l’Italia soltanto nell’estate del 1927, cinque anni dopo la pubblicazione del racconto, vedendo Roma e trattenendosi a Venezia.

- – Satanae opus turpissimum, seu coemeterii Foscarae, regia urbis profana violatio – “De le turpissime opre di Satana, ovvero in profana violazione del cimitero della regia città di Foscara”. In corretto latino: De turpissimis operis Sathanae seu coemeterii Foscarae regia urbis profana violatio.

- – Falerno – Celebre vino dell’antichità classica, prodotto nell’Agro Falerno, l’odierna Campania settentrionale. Nell’uso letterario, sinonimo di vino prelibato.

- – lazzarone – In italiano nel testo.

- – mulino della seta – Impianto preindustriale per la torcitura del filo di seta, dal sec. XIV su grandi filatoi mossi da ruota idraulica.

- – studi anatomici; un certo anziano professore di Padova – Il più antico “teatro anatomico” stabile al mondo, per le lezioni di anatomia tramite la dissezione di cadaveri, fu istituito presso l’Università di Padova ma soltanto nel 1594.

- – gli strumenti dei loro antenati – Oltre che a definire (in una delle possibili accezioni) gli “antenati”, il termine polacco dziady adoperato nel testo originale indica anche la cosiddetta “veglia degli antenati”: un antico rito popolare degli slavi e i baltici derivato da tradizioni slave pre-cristiane, consistente nel raccogliere le persone per entrare in contatto con le anime dei morti e conquistarsene il favore.

La vendetta degli elementali

- – donnerstag – Il giovedì in tedesco, letteralmente “giorno di Donar”, il “dio del tuono” come appellativo di Thor.

- – thursday – Il giovedì in inglese, dall’anglosassone Þunresdæg, “giorno di Thunor” ovvero Thor, il “dio del tuono”.

- – giovedì, jueves e jeudi – Il giovedì citato nel testo rispettivamente in italiano, francese e spagnolo, tutte lingue neolatine.

- – Avvento – Nel calendario liturgico, le quattro settimane di raccoglimento che preludono al Natale.

Nota bio-bibliografica

- – Karol Irzykowski (1873-1944), scrittore polacco, critico letterario e cinematografico. Membro dell’Accademia delle Lettere, tenne rubriche alla radio e sulla Rocznik Literacki. Irzykowski promosse l’opera di Grabiński e fu determinante nel fargli ottenere il premio letterario di Leopoli nel 1931.

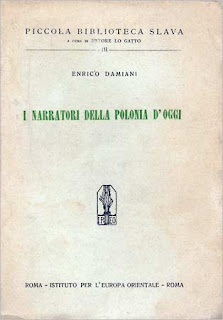

- – Enrico Damiani (1892-1953). Slavista, critico e traduttore, fu professore universitario a Roma e Napoli e docente di letteratura italiana all’Università di Sofia.

- – I narratori della Polonia d’oggi – Enrico Damiani, I narratori della Polonia d’oggi, Piccola biblioteca slava III, Istituto per l’Europa Orientale, Roma, s.d. [1928].

- – Hypnos #8, Hypnos Edizioni, primavera 2011, comprendente il saggio introduttivo di Andrea Bonazzi “Stefan Grabiński. Lunga amnesia italiana per un grande autore del fantastico”.

venerdì 23 novembre 2012

Il villaggio nero. Racconti fantastici di Stefan Grabiński

|

I finally have the book in my hands... The first collection by Stefan Grabiński in Italy, that I edited and translated, was published in November, 2012.

“Il villaggio nero presenta per la prima volta al pubblico italiano Stefan Grabiński, definito dal critico Karol Irzykowski “il Poe Polacco”, ed elogiato da autori del calibro di Thomas Ligotti, Stanislaw Lem e China Miéville. Il volume comprende dodici tra i suoi migliori racconti, scritti tra il 1919 e il 1924”.

Il villaggio nero. Racconti fantastici di Stefan Grabiński. Traduzione e cura di Andrea Bonazzi, con una introduzione di China Miéville e un’intervento di MariaVittoria Ghirardi, copertina interna di Gino Andrea Carosini. Collana “Biblioteca dell’Immaginario” n. 6, Edizioni Hypnos, Milano 2012.

“Per convenienza, il Gotico si rifiuta di morire. L’armamentario di gran parte della narrativa horror contemporanea – le tempeste, i cimiteri, gli scheletri e i vampiri – potrebbe direttamente uscire dal Diciottesimo secolo di un romanzo a sensazione della Minerva Press, o da Il castello d’Otranto. Naturalmente, l’horror non è per nulla così semplice, né mai si è ridotto a quei soli ammennicoli. Ma la loro tenace persistenza è bastata agli studiosi per costruire intere teorie sull’orrore come genere irriducibilmente nostalgico, e ad alcuni fra i lettori di mentalità più aperta per considerarlo in sé come una cosa gretta. Ecco perché leggere le storie di Stefan Grabiński, queste scritte fra il 1918 e il 1922, è un’esperienza così rivelatrice. Poiché ci troviamo di fronte a uno scrittore per il quale l’orrore soprannaturale si manifesta proprio nella modernità – nell’elettricità, nelle caserme dei pompieri, nei treni: il perturbante quale cattiva coscienza dell’oggi”.

Questo l’incipit della presentazione di China Miéville, che torna più avanti a descrivere l’opera dello scrittore polacco: – “Grabiński prende Bergson, James, Maeterlinck, ed estrapola da essi, talvolta in un loro fecondo incrocio con la scienza di Newton e di Einstein, per creare storie fantastiche di un’eretica intelligenza. E di uno stile intenso”.

L’intera introduzione di Miéville dal titolo “Guardando i treni che passano” (“Trainspotting”, apparsa in origine su The Guardian, sabato 8 febbraio 2003) è resa disponibile sulle pagine web di FantasyMagazine, assieme alla mia breve “Nota bio-bibliografica” su Stefan Grabiński.

Indice dei contenuti:

Nota introduttiva – Andrea Bonazzi

Guardando i treni che passano (Trainspotting) – China Miéville

Il demone del movimento (Demon ruchu)

L’engramma di Szatera (Engramy Szatery)

La stanza grigia (Szary pokój)

Saturnin Sektor (Saturnin Sektor)

L’area (Dziedzina)

Il villaggio nero (Czarna wólka)

Lo sguardo (Spojrzenie)

L’amante di Szamota (Kochanka Szamoty)

A casa di Sara (W domu Sary)

Il bianco Lemure (Bialy Wyrak)

La storia del becchino (Opowieść o grabarzu)

La vendetta degli elementali (Zemsta żywiołaków)

Nota bio-bibliografica – Andrea Bonazzi

Stefan Grabiński. Il demone della velocità – MariaVittoria Ghirardi

Per una più estesa introduzione all’autore, vedasi il mio precedente articolo su Weirdletter “Stefan Grabinski. Amnesia italiana per un grande autore europeo del fantastico”, in seguito riveduto e pubblicato sulla rivista Hypnos #8 con le mie traduzioni dei racconti “L’area” (Dziedzina) e “Nello scompartimento” (W przedziale).

Edizioni Hypnos: www.edizionihypnos.com.

Bookstores: Delos Store; IBS Internet Bookshop; libreriauniversitaria.it; amazon.it.

Il villaggio nero. Racconti fantastici

Stefan Grabiński

Biblioteca dell’Immaginario n. 6, Edizioni Hypnos, 2012

brossura, 300 pagine, €21.90

ISBN 9788896952085

domenica 3 maggio 2009

Arthur Machen e la Golden Dawn...

Considerazione en passant, sorta a seguito della lettura di un articolo dell’amico Cesare Buttaboni su Ver Sacrum, Arthur Machen: L'Esteta del Terrore, ma valida a proposito di una gran parte della saggistica breve e delle note editoriali, critiche o biografiche, su Machen e altri autori fantastici d’area britannica e suoi contemporanei, non sempre né solo ovviamente in italiano. Tutti interventi in cui si esalta, come fattore di primaria importanza, l’appartenenza all’ormai famoso Ordine Ermetico dell’Alba Dorata, The Hermetic Order of the Golden Dawn.

Considerazione en passant, sorta a seguito della lettura di un articolo dell’amico Cesare Buttaboni su Ver Sacrum, Arthur Machen: L'Esteta del Terrore, ma valida a proposito di una gran parte della saggistica breve e delle note editoriali, critiche o biografiche, su Machen e altri autori fantastici d’area britannica e suoi contemporanei, non sempre né solo ovviamente in italiano. Tutti interventi in cui si esalta, come fattore di primaria importanza, l’appartenenza all’ormai famoso Ordine Ermetico dell’Alba Dorata, The Hermetic Order of the Golden Dawn.

Citando quindi Ver Sacrum piuttosto che altre fonti: “Uno degli avvenimenti fondamentali nella vita di Machen si verificò nel 1899, quando entrò a far parte della società esoterica della Golden Dawn, setta ispirata al Rosacrucianesimo. In realtà furono molti gli intellettuali che all’epoca che entrarono in contatto con

Tanto particolare entusiasmo per

Aderire a una massoneria o una società esoterica, nell’Inghilterra tra fine Ottocento e primi Novecento, per molti non era poi troppo diverso dall’iscriversi a un circolo sociale elitario, con una partecipazione personale non di rado minima o superficiale. E in quanto a Machen – ma non solo lui, vedremo – l’importanza del suo rapporto con l’Alba Dorata non è tanto individuabile nelle pretese conoscenze occulte che avrebbe dovuto trasporre in narrativa, come non pochi amano pensare, quanto nella profonda disillusione verso tali società esoteriche, documentata nei suoi scritti.

Poco dopo la morte della moglie, Arthur Machen aderisce alla Golden Dawn su invito dell’amico Arthur Edward Waite, risultandone iniziato nel novembre

Algernon Blackwood, altro nome ricorrente associato alla Golden Dawn, vi entra un anno più tardi (ottobre 1900). Ne sarà un poco più coinvolto approfondendo in tale ambiente le aree di suo maggiore interesse, ma lui pure si fermerà presto: raggiunto il grado massimo del primo Ordine, non prosegue oltre scegliendo di non diventare un adepto. Starlight Man: The Extraordinary Life of Algernon Blackwood, la biografia apparsa nel 2001 a firma di Mike Ashley, fornisce particolari sull’intero argomento.

Algernon Blackwood, altro nome ricorrente associato alla Golden Dawn, vi entra un anno più tardi (ottobre 1900). Ne sarà un poco più coinvolto approfondendo in tale ambiente le aree di suo maggiore interesse, ma lui pure si fermerà presto: raggiunto il grado massimo del primo Ordine, non prosegue oltre scegliendo di non diventare un adepto. Starlight Man: The Extraordinary Life of Algernon Blackwood, la biografia apparsa nel 2001 a firma di Mike Ashley, fornisce particolari sull’intero argomento.

Sia Machen che Blackwood seguono Waite quando ricostituisce

“But as for anything vital in the secret order, or anything that mattered two straws to any reasonable being, there was nothing of it, and less than nothing. Among the members there were, indeed, persons of very high attainments, who, in my opinion, ought to have known better after a year’s membership or less; but the society as a society was pure foolishness concerned with impotent and imbecile Abracadabras. It knew nothing about anything and concealed the fact under an impressive ritual and a sonorous phraseology. It had no wisdom, even of the inferior or lower kind, in its leadership; [...]”

“Ma in quanto ad alcunché di vitale nell’Ordine segreto, o qualunque cosa che importasse un fico ad alcun essere ragionevole, di questo non c’era nulla, e men che nulla. Fra i membri v’erano, in effetti, persone d’alta cultura le quali, a mio giudizio, dopo un anno o meno d’affiliazione avrebbero dovuto avere più buonsenso; ma la società quanto a società era pura sciocchezza incentrata su inutili e imbecilli “Abracadabra.” Essa non sapeva niente di niente, e nascondeva la cosa sotto a un rituale di grand’effetto e una fraseologia altisonante. Non aveva saggezza, nella sua guida, nemmeno dell’inferiore o

La traduzione è mia, restando l’originale inedito in Italia. L’autore gallese si riferisce all’Ordine in tutta trasparenza come Order of the Twilight Star, proseguendo le invettive, non senza caustico umorismo, ben oltre il brano estratto in precedenza. In inglese e corredata di note, l’intera sezione si può altrimenti leggere alla pagina www.cafes.net/ditch/twilight.htm.

sabato 11 aprile 2009

La città della terribile notte

James Thomson (Port Glasgow 1834 - Londra 1882) inizia a diciassette anni la sua attività di poeta e di collaboratore di riviste letterarie, con traduzioni, saggi, prose e poesie sotto la spinta delle letture di Shelley. Nel 1862 si trasferisce a Londra e trova impiego in un ufficio. Traduce Heine. Perennemente assillato dai debiti, in preda a frequenti attacchi depressivi, alcolizzato, nel lavoro è incostante e viene giudicato “inaffidabile.” Si dedica allo studio dell’italiano e del francese, col desiderio di tradurre Leopardi e Dante, Rabelais e Flaubert. Dopo il fallimento della ditta, trova lavoro come correttore di bozze e poi come segretario per una compagnia mineraria con miniere in Colorado. Intanto la salute peggiora, lo stato psichico anche. Muore nel 1882 per emorragia cerebrale.

James Thomson (Port Glasgow 1834 - Londra 1882) inizia a diciassette anni la sua attività di poeta e di collaboratore di riviste letterarie, con traduzioni, saggi, prose e poesie sotto la spinta delle letture di Shelley. Nel 1862 si trasferisce a Londra e trova impiego in un ufficio. Traduce Heine. Perennemente assillato dai debiti, in preda a frequenti attacchi depressivi, alcolizzato, nel lavoro è incostante e viene giudicato “inaffidabile.” Si dedica allo studio dell’italiano e del francese, col desiderio di tradurre Leopardi e Dante, Rabelais e Flaubert. Dopo il fallimento della ditta, trova lavoro come correttore di bozze e poi come segretario per una compagnia mineraria con miniere in Colorado. Intanto la salute peggiora, lo stato psichico anche. Muore nel 1882 per emorragia cerebrale.

Costruendo, attraverso citazioni e rimandi a Baudelaire e Poe, l’immagine visionaria e misteriosa di una città di «edificata desolazione» e di tenebra, dove «Fede, Amore e Speranza» sono morte, Thomson apre la strada alla sperimentazione della poesia del Novecento e alla Terra desolata di T.S. Eliot. La città della terribile notte (1874), polisemico spazio di un viaggio iniziatico senza approdo e presagio del destino di una metropoli moderna, si disegna come un deserto, una necropoli sterminata, un vasto teatro d’ombre in cui si aggirano figure insonni e allucinate, scorre il «fiume dei suicidi» e regna «regina e patrona» la Melanconia.

Pure a considerevole distanza temporale dall’uscita, nel 2000 presso l’editore Panozzo di Rimini, è ancora il caso di spendere più che qualche riga a proposito de La città della terribile notte di James Thomson, tanto più che il volumetto, tuttora in catalogo, resta l’unica traduzione italiana disponibile del cupo e visionario poema tardo vittoriano, qui proposto nella puntuale e attenta versione di Liliana Losi e Mili Romano con il testo originale a fonte. Un classico per la lingua inglese ma, complici forse le tematiche inadatte al devoto gusto naturalistico italiano, qui da noi al solito ignorato.

Pure a considerevole distanza temporale dall’uscita, nel 2000 presso l’editore Panozzo di Rimini, è ancora il caso di spendere più che qualche riga a proposito de La città della terribile notte di James Thomson, tanto più che il volumetto, tuttora in catalogo, resta l’unica traduzione italiana disponibile del cupo e visionario poema tardo vittoriano, qui proposto nella puntuale e attenta versione di Liliana Losi e Mili Romano con il testo originale a fonte. Un classico per la lingua inglese ma, complici forse le tematiche inadatte al devoto gusto naturalistico italiano, qui da noi al solito ignorato.

Composto fra il 1869 e il 1873, apparso sulle pagine del National Reformer celandosi dietro alla firma di Bysshe Vanolis – il secondo nome del poeta Shelley unito all’anagramma di Novalis – e pubblicato in volume, infine, solo nel 1880, The City of Dreadful Night è un lungo, disperato poema ateo e pessimista. La città stessa è l’immagine di una Londra fantastica e trasfigurata; una vasta e maestosa rovina, desolata e notturna, popolata d’ombre né morte né davvero vive, prive di scopo e di speranze. Un luogo della mente, e insieme un’estrema, nerissima visione dell’esistenza urbana, attraversata in una serie di quadri frammentari, distopici, ferocemente critici dei valori del suo tempo. Una sorta di pellegrinaggio infernale, verso il sollievo dell’oblio in antitesi al mito cristiano della redenzione.

L’omaggio dantesco è palese, ponendo già in epigrafe il verso “Per me si va nella città dolente” a precedere una più estesa citazione dai Canti e le Operette morali dell’altrettanto ammirato Giacomo Leopardi (benché non indicato, si tratta dei versi 93-98 da “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia,” e i primi sei versi più la conclusione dal “Coro di morti nello studio di Federico Ruisch”).

L’omaggio dantesco è palese, ponendo già in epigrafe il verso “Per me si va nella città dolente” a precedere una più estesa citazione dai Canti e le Operette morali dell’altrettanto ammirato Giacomo Leopardi (benché non indicato, si tratta dei versi 93-98 da “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia,” e i primi sei versi più la conclusione dal “Coro di morti nello studio di Federico Ruisch”).

Alcoolismo e soprattutto depressione segnano chiaramente la vita e l’opera del solitario, insonne James “B.V.” Thomson – le iniziali dello pseudonimo aggiunte, di solito, per distinguerlo dall’omonimo poeta settecentesco, scozzese anch’egli. Ed è la “melanconia” letteralmente a presidiare La città della terribile notte sovrastandola, figura titanica e scultorea, incontrata alla chiusura del percorso, le cui fattezze sono una descrizione esatta della Melancolia I (1514) nella celebre incisione di Albrecht Dürer.

Qui di seguito il canto XVII de La città della terribile notte, sia in inglese che per come tradotto da Liliana Losi e Mili Romano nel volume. Un assaggio della poesia di Thomson, in questo caso intrisa di un “cosmicismo” che quasi sembra anticipare, almeno in tono, certa poesia fantastica americana dei primi anni del secolo seguente – quella di Sterling e C.A. Smith, per fare nomi.

Completano il volumetto una introduzione di Mili Romano, necessaria per inquadrare nel proprio contesto un autore così poco noto in Italia, e la finale cronologia bio-blibliografica. Vale la pena di procurarsi quest’unico approccio italiano a quel che è senz’altro il maggiore horror poem dell’Ottocento inglese, affrontando l’attesa di un ordine librario, via web o diretto presso il sito di Panozzo Editore. The City of Dreadful Night è tuttavia facilmente reperibile, in lingua originale e in rete, come file di testo a partire da risorse quali il Project Gutemberg, fino alla possibilità di leggere o scaricare l’intero libro di James Thomson nella sua prima edizione londinese (Reeves and Turner, 1880) come scansione grafica dall’Internet Archive.

La città della terribile notte

James Thomson

collana Episodi, Panozzo Editore, 2000

brossura, 152 pagine, Euro 9,50

ISBN 88-86397-57-7

venerdì 5 dicembre 2008

Piombo: i versi di George Bacovia

“4. Piombo (Plumb), di George Bacovia. Poemi da un’arretrata città romena in cui la stagione è o autunno o inverno, il tempo del giorno è il crepuscolo, l’atmosfera densa di melanconia o d’ansia, i parchi e le vie sono deserti, stanze claustrofobiche si affacciano su mattatoi e cimiteri, e sempre c’è da seguire un funerale. Qualche titlolo: «Vespro autunnale,» «Vespro invernale,» «Vespro violetto,» «Nero,» «Grigio» e «Vespro antico».”

“4. Piombo (Plumb), di George Bacovia. Poemi da un’arretrata città romena in cui la stagione è o autunno o inverno, il tempo del giorno è il crepuscolo, l’atmosfera densa di melanconia o d’ansia, i parchi e le vie sono deserti, stanze claustrofobiche si affacciano su mattatoi e cimiteri, e sempre c’è da seguire un funerale. Qualche titlolo: «Vespro autunnale,» «Vespro invernale,» «Vespro violetto,» «Nero,» «Grigio» e «Vespro antico».”

A firmare questa laconica descrizione è lo scrittore americano Thomas Ligotti, nell’elencare la raccolta dei versi di Bacovia fra i dieci classici della poesia macabra e orrifica di sempre secondo una propria “classifica” personale, Thomas Ligotti’s Ten Classics of Horror Poetry, appositamente compilata per il recentissimo omnibus tematico The Book of Lists: Horror (Harper, 2008). Un omaggio forse persino imbarazzante per certa “accademia” provenendo dal mondo della letteratura di genere; segno tuttavia di quanto l’opera del poeta simbolista romeno, immaginifica e cupa, risulti attuale e incisiva anche attraverso la propria diffusione in lingua inglese.

George Andone Vasiliu, tale il vero nome di George Bacovia, nasce nel 1881 a Bacău nell’est della Romania. Laureato in legge senza mai esercitare la professione di avvocato, vive come impiegato e talvolta insegnante di calligrafia e disegno, trascorrendo gran parte della propria esistenza a Bucarest sino alla morte nel 1957. Del 1916 il suo primo volume Piombo (Plumb), seguito da cinque altre raccolte: Scântei galbene [letteralmente, “Faville gialle”] nel 1926; Cu voi [“Con voi”] nel ‘30; Comedii în fond [“Commedie in fondo”] nel ‘36; Stanţe burgheze [“Stanze borghesi”] nel ‘46 e Poezii [“Poesie”] infine nel 1956.

Presto influenzato dai simbolisti francesi, nell’aura dei “poeti maledetti” da Poe a Baudelaire, Verlaine e Maurice Rollinat, i suoi versi brevi, concisi e frammentati tra sospensioni e stacchi, incidono paesaggi crepuscolari di desolazione; dipingono malinconie, solitudini e angosce sulle tavole cromatiche del nero e grigio, con rari tocchi di colore come a più tragico, netto contrappunto. Non filtra luminosità né calore in questa realtà funerea, erosa da un’entropia senza speranze, opprimente come una prospettiva di carceri piranesiane da cui nemmeno il pensiero della morte lascia evadere.

Qui da noi ancora scarsamente conosciuto, soltanto alcune fra le poesie di Bacovia erano sinora tradotte e diffuse in sparse antologie di romenistica, mentre un’edizione bilingue di Piombo era apparsa più di trent’anni fa come Plumb / Piombo, data alle stampe in Romania con versione italiana di Mariano Baffi (Minerva, Bucarest 1976) e ormai introvabile al di fuori delle biblioteche. Scarsa se non assente perfino su web ogni presenza e documentazione in proposito, nella nostra lingua, salvo rari interventi come quelli di Flavio Pettinari sulle proprie pagine, e Ian Delacroix per Il Cancello.

Novità dello scorso ottobre, per la prima volta in Italia un’antologia interamente dedicata a George Bacovia giunge finalmente dalla piccola editrice romana Fermenti.

Novità dello scorso ottobre, per la prima volta in Italia un’antologia interamente dedicata a George Bacovia giunge finalmente dalla piccola editrice romana Fermenti.

Piombo. Versi / Plumb. Versuri è un volumetto di centoventi pagine che affianca i testi in lingua originale a quelli in italiano, con oltre un’ottantina di versi scelti dall’opera complessiva del poeta – non solamente, quindi, dal suo libro d’esordio, come il titolo avrebbe potuto suggerire. Pubblicata con il contributo della Fondazione Marino Piazzolla, la raccolta viene curata e tradotta dall’italianista romeno Geo Vasile che pure ne firma il saggio introduttivo.

“Questa parsimoniosa selezione dall’opera del più attuale tra gli interbellici romeni, cioè George Bacovia (1881-1957) si rivolge prima di tutto al lettore italofono, meno interessato dei dettagli storico-letterari, curioso piuttosto di capire il messaggio poetico e profetico di una sincopata ma longeva parabola moderna al cospetto della postmodernità, romena ed insieme europea. La selezione offerta dal sottoscritto non ebbe modo di evitare un certo soggettivismo del lettore, nonché del traduttore, anche se sempre attento al valore estetico del testo, alla sua forza di rappresentare pars pro toto il Bacovia delle tappe percorse a partire dal volume Piombo (1916) fino a Stanze borghesi (1946), ma anche il poeta della partitura unica, chiaroveggente, di grande impatto per la poesia romena tanto negli ultimi tre decenni del ventesimo secolo, che adesso, a 50 anni dalla sua morte”.

L’introduzione, di cui sopra si riportava l’incipit, prosegue rendendosi forse più sonoramente specialistica in tono di quanto un primissimo approccio italiano all’autore avrebbe richiesto, perlomeno presso il medio lettore “curioso” cui tendeva inizialmente a rivolgersi, affidando alla seguente cronologia bio-bibliografica ogni principale elemento informativo circa la vita e le attività del poeta.

Puntuali le traduzioni, nel rispetto del ritmo come finanche della rima; persino meticolose all’eccesso nel ricercare una corrispondenza di termini che, per quanto tecnicamente esatta, suona a volte meno felice di altre scelte possibili, nell’italiano, tradendo magari la lettera in favore del senso. Mancano poi precisi riferimenti a data e provenienza di ogni singolo titolo, ben che forse non indispensabili in contesto divulgativo, né viene segnalato il caso di proposta non integrale del componimento.

A seguito un esempio significativo dai versi di George Bacovia, quasi a visione di un ultimo, definitivo “confrontarsi col nulla.” Si tratta della parte I della poesia Sic transit, tratta dal volume sempre nella versione di Geo Vasile.

Attesa e necessaria iniziativa editoriale, l’uscita segna anche nel nostro paese, in endemico ritardo, il punto d’inizio per una diffusione più ampia e un migliore apprezzamento della poetica bacoviana. Certo di enorme interesse, per tematica, visione e approccio se non altro, pure nell’ambito letterario gotico e fantastico.

Piombo. Versi / Plumb. Versuri

George Bacovia

Collana Nuovi Fermenti/Letteratura internazionale, Fermenti Editrice, 2008

brossura, 120 pagine, Euro 10,00

ISBN 978-88-89934-55-5

Posted by Andrea Bonazzi at 23:59 7 comments

Labels: autori, libri, poesia fantastica, recensioni, speciali

venerdì 21 novembre 2008

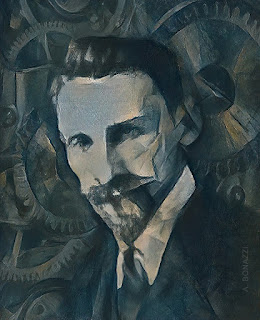

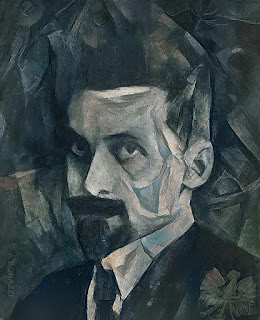

Stefan Grabiński

Ottant’anni di amnesia italiana per un grande autore europeo del fantastico. Non fosse stato un autore dell’Est europeo d’inizio secolo, morto in bolletta, scordato e ignorato così rapidamente e a lungo, avremmo da tempo i suoi racconti inclusi in ogni antologia di classici del brivido. Invece, il suo nome è praticamente ignoto al pubblico italiano, persino assente dalla saggistica specializzata come dalle più aggiornate enciclopedie letterarie e di settore. Nonostante la riscoperta da tempo in atto altrove, con le nuove edizioni inglesi in special modo. Nonostante il fatto che proprio in Italia si ebbero le sue primissime traduzioni in altra lingua, pubblicate già nei tardi anni 20.

Non fosse stato un autore dell’Est europeo d’inizio secolo, morto in bolletta, scordato e ignorato così rapidamente e a lungo, avremmo da tempo i suoi racconti inclusi in ogni antologia di classici del brivido. Invece, il suo nome è praticamente ignoto al pubblico italiano, persino assente dalla saggistica specializzata come dalle più aggiornate enciclopedie letterarie e di settore. Nonostante la riscoperta da tempo in atto altrove, con le nuove edizioni inglesi in special modo. Nonostante il fatto che proprio in Italia si ebbero le sue primissime traduzioni in altra lingua, pubblicate già nei tardi anni 20.

Scomparso nel 1936, dimenticato anche in patria sino agli anni 50 dopo un effimero successo legato a un solo titolo nel corso di una vita breve e travagliata, il polacco Stefan Grabiński fu autore di straordinari racconti fantastici, decisamente inusuali sia per l’epoca che per la tradizione letteraria del proprio paese, pagando a caro prezzo la scelta, senza compromessi verso critica e pubblico, di dedicarsi alla sola narrativa soprannaturale. Anzi, particolarmente a un tipo di racconto weird come se ne sarebbe potuto scrivere in Europa Occidentale e oltre oceano, rinnovando gli esausti stilemi del gotico alla luce dei nuovi interrogativi scientifici e filosofici, innestandoli nei simboli stessi della modernità e del progresso: la ferrovia innanzi tutto, sfondo a molte delle sue storie più efficaci.

Un fantastico che, senza stranamente attingere al vasto patrimonio folclorico condiviso dai connazionali, guarda ai modi dell’horror classico e psicologico, dal macabro all’orrore metafisico, con tratti di franchezza sessuale ben poco comuni per il periodo e nel genere. Fortemente interessato alla psicologia, la psichiatria e la psicopatologia così come alle possibilità della parapsicologia e delle scienze occulte, la visione filosofica dello scrittore lo conduceva a credere nel primato della mente sulla materia, strenuo opponente del determinismo e del meccanicismo, tutto ciò lasciando confluire nei suoi scritti.

Forze terribili e misteriose, spesso orribili, incombenti, sempre agiscono sotto alla superficie di quotidianità delle sue storie. Forze risvegliate da casuali combinazioni, da atti più o meno intenzionali oppure filtrate attraverso fratture nella realtà stessa delle cose. In uno suoi racconti, troviamo uno scrittore in crisi, ritirato in solitudine, che finisce con l’incontrare l’ombra delle sue stesse creazioni le quali, vampirescamente, ne reclamano la vita per rendersi a loro volta concrete.

In altri, troviamo un folle orologiaio sfidare letteralmente il tempo; o ancora treni fantasma, amanti vampiriche, visioni di un altro piano d’esistenza appena dietro l’angolo del quotidiano e spaventose irruzioni del mondo onirico nel reale. Non mancano storie di ambientazione italiana: l’immaginaria località di Foscara si rende così sede per le sinistre attività d’uno stregonesco scultore di monumenti funebri, tal Giovanni Tossati, che diventa becchìno del paese.

In altro racconto ancora, un uomo è tormentato, quasi posseduto dalla presenza spettrale del precedente affittuario nell’appartamento in cui è andato a traferirsi, rivivendone i gesti di ogni giorno e scampando in extremis dall’emularne il suicidio. Storia sorprendentemente affine, per tematica e atmosfere, al romanzo di Roland Topor L'inquilino del terzo piano (Le locataire chimérique, 1964), e ancor più alla versione cinematografica trattane da Roman Polanski, polacco anch’egli, nel 1976.

L’attuale – pressoché totale – mancanza di fonti d’informazione in italiano rende una qualche nota biografica decisamente necessaria, per quanto scarni siano i dati in tal senso da sempre disponibili.

Figlio di un giudice distrettuale e di un’insegnante di pianoforte, Stefan Grabiński nasce il 26 febbraio del 1887 a Kaminonka Strumiłowa (oggi Kamianka-Buzka) nella provincia di Leopoli, allora nella Galizia polacca sotto il dominio degli Asburgo e attualmente parte dell’Ucraina. La sua salute è precaria, affetto sin da giovane età da una forma di tubercolosi ossea.

Iniziate le scuole a Sambor (ora Sambir), alla morte del padre si trasferisce con la famiglia a Leopoli dove studia Filologia Classica e Letteratura Polacca sino alla laurea, nel 1910, per darsi quindi all’insegnamento presso le scuole secondarie pubbliche e private della città. Attività che continuerà a esercitare per il resto della propria vita, si trova a insegnare anche a Vienna fra il 1914 e il ’15, quindi a Przemyśl, di nuovo in Polonia tra il1917 e il 1921: gli anni del suo sfortunato matrimonio. Nel ’17 sposa infatti Kazimiera, un’insegnante di musica dalla quale ha due figlie, ma da cui verrà abbandonato quattro anni più tardi. Grabiński non si risposerà, né avrà altre stabili relazioni, senza mai nulla confidare a nessuno a proposito della separazione.

Iniziate le scuole a Sambor (ora Sambir), alla morte del padre si trasferisce con la famiglia a Leopoli dove studia Filologia Classica e Letteratura Polacca sino alla laurea, nel 1910, per darsi quindi all’insegnamento presso le scuole secondarie pubbliche e private della città. Attività che continuerà a esercitare per il resto della propria vita, si trova a insegnare anche a Vienna fra il 1914 e il ’15, quindi a Przemyśl, di nuovo in Polonia tra il1917 e il 1921: gli anni del suo sfortunato matrimonio. Nel ’17 sposa infatti Kazimiera, un’insegnante di musica dalla quale ha due figlie, ma da cui verrà abbandonato quattro anni più tardi. Grabiński non si risposerà, né avrà altre stabili relazioni, senza mai nulla confidare a nessuno a proposito della separazione.

Più tardi inizia viaggiare: viene in Italia nel 1927 e visita brevemente la Romania nel ’29. Ma la tubercolosi peggiora e prende adesso a devastargli i polmoni. Un premio letterario, finalmente conferitogli nel 1931, gli offre qualche fugace sollievo finanziario e lo scrittore si ritira definitivamente nelle più salubri campagne del vicino villaggio di Brzuchowice. Saranno anni d’isolamento e ristrettezze, i suoi ultimi in un costante declino sino alla morte a Leopoli il 12 novembre del 1936.

Il debutto letterario di Stefan Grabiński avviene nel 1909 con Z wyjątków. W pomrokach wiary [più o meno letteralmente: “Dall’insolito. Nelle ombre della fede”], una raccolta autopubblicata con lo pseudonimo di Stefan Zalny e destinata a non lasciare traccia. Miglior esito e accoglienza trova il suo secondo libro di racconti, Na wzgórzu róż [“Sulla collina delle rose”] pubblicato nel 1918, mentre il solo vero successo della sua carriera arriverà un anno più tardi con Demon ruchu [“Il demone del moto”], che pone la ferrovia moderna al centro del proprio universo fantastico e preternaturale, e l’ossessione per la velocità e il movimento alla base delle psicologie aberranti di alcuni personaggi. Favorevolmente colpito dalla resa su sfondo realistico di un genere così poco comune nella letteratura nazionale, sarà il critico Karol Irzykowski a definire l’autore come “il Poe Polacco,” etichetta forse un poco riduttiva ma abbastanza efficace da perdurare a tutt’oggi.

Seguono tre altre raccolte, rappresentative insieme alle due precedenti del suo periodo migliore e di maggior fortuna: Szalony pątnik [“Pellegrino folle”] nel 1920, Niesamowita opowieść [“Storia incredibile”] e Księga ognia [“Il libro del fuoco”] nel 1922. Un’ultimo volume di racconti dal titolo parzialmente in italiano, Namiętność (L’appassionata) [“Passione (L’appassionata)”], è invece del 1930.

Senza tornare ai vertici toccati con le sue storie brevi, Grabiński scrive anche diversi romanzi, ancora incentrati sui propri temi fantastici e tuttavia privi al più della medesima tensione, appesantiti alquanto da concezioni esoteriche e speculazioni nei campi tradizionali dell’occulto. Salamandra, del 1924, rispecchia una moderna lotta tra il bene e il male; Cień Bafometa [“L’ombra di Bafometto”] nel 1926 è una visione sull’emancipazione dal male stesso. Nel 1928 viene pubblicato Klasztor i morze [“Il monastero e il mare”] e nel 1936, infine, Wyspa Itongo [“L’isola di Itongo”], nel quale gli abitanti di un’isola imparano a convivere con gli spettri dei morti, in una sorta di società utopica sino al finale cataclisma che torna a separare i due mondi. Un ultimo romanzo, Motywy docenta Ponowy [“I motivi del professor Ponowy”], resta incompiuto alla morte dell’autore.

Il fantasista polacco firma anche alcuni lavori teatrali: a Willa nad morzem (Ciemne siły) [“Villa sul mare (Forze oscure)”] del 1916, che viene presentato a Varsavia, a Cracovia e a Leopoli, fanno seguito Zaduszki [“Il giorno dei Defunti”] nel 1921 e Larwy [“Larve”] nel ’28. Pure, scrive la sceneggiatura per il film Kochanka Szamoty (1927) di Leon Trystan, tratto dal suo stesso omonimo racconto [“L’amante di Szamota”].

Soltanto nel 1949 un paio dei racconti di Grabiński ritrovano diffusione in Polonia, inclusi in un’antologia, e una raccolta appare finalmente nel corso del seguente decennio: l’inizio di una riscoperta che torna a diffonderne l’opera, anche attraverso il prestigioso contributo di Stanislaw Lem che cura una selezione della sua narrativa breve nel 1975. Nei primi anni 80 arrivano poi le traduzioni in tedesco, e quelle in inglese sul finire della decade, qua e là antologizzate e nelle prime versioni pubblicate in proprio da Miroslaw Lipinski sulle uscite del suo The Grabinski Reader. Le stesse in seguito riunite nel volume The Dark Domain, edito dalla britannica Dedalus nel 1993 e ristampato nel 2005 con un’evocativo ritratto di copertina di Ben Mitchell.

Soltanto nel 1949 un paio dei racconti di Grabiński ritrovano diffusione in Polonia, inclusi in un’antologia, e una raccolta appare finalmente nel corso del seguente decennio: l’inizio di una riscoperta che torna a diffonderne l’opera, anche attraverso il prestigioso contributo di Stanislaw Lem che cura una selezione della sua narrativa breve nel 1975. Nei primi anni 80 arrivano poi le traduzioni in tedesco, e quelle in inglese sul finire della decade, qua e là antologizzate e nelle prime versioni pubblicate in proprio da Miroslaw Lipinski sulle uscite del suo The Grabinski Reader. Le stesse in seguito riunite nel volume The Dark Domain, edito dalla britannica Dedalus nel 1993 e ristampato nel 2005 con un’evocativo ritratto di copertina di Ben Mitchell.

Quello di Stefan Grabiński diviene in breve un nome ricorrente sia tra gli appassionati che gli autori di lingua inglese, citato fra le ispirazioni di un Thomas Ligotti e inserito da un China Miéville nella personale lista dei “dieci migliori libri weird” di sempre, con un’entusiastica recensione di The Dark Domain apparsa sul quotidiano The Guardian nel 2003.

Ancora Lipinski si occupa dell’edizione integrale Ash-Tree Press di The Motion Demon (Demon ruchu) nel 2005, la prima in una serie dedicata al visionario polacco, almeno nelle intenzioni della piccola casa editrice specializzata canadese. Più recente è infine la selezione tradotta da Wiesiek Powaga per le inglesi CB Editions, nel tascabile In Sarah’s House del 2007. Lo stesso Demon ruchu viene proposto anche in portoghese, nel 2003, come O demónio do movimento.

E in Italia? Come accennato in apertura, e nonostante la totale amnesia degli ultimi ottant’anni, proprio qui hanno trovato stampa le sue prime traduzioni. I racconti “Treno Fantasma” (Błędny pociąg) e “Segnali” (Sygnały), entrambi da Demon ruchu (1919), compaiono del 1928 sulle pagine de La Stampa nella versione dello slavista Enrico Damiani che, probabilmente nel corso dello stesso anno, li include nel volumetto da lui curato I narratori della Polonia d’oggi (Piccola biblioteca slava III, Istituto per l'Europa Orientale, Roma, s.d. [1928]). Purtroppo in versione non integrale, ma corredati di un sintetico apparato critico in un contesto dedicato alla letteratura polacca del momento.

“Diversissimo da tutti i precedenti e in generale da ogni altro scrittore polacco è Stefan Grabiński, la cui arte trova piuttosto una qualche parentela con quella di Edgardo Poë,” – scrive Damiani nell’incipit del suo intervento sull’autore. Nelle “Conclusioni” al termine del libro tornerà a farne citazione, a proposito del realismo nella vena fantastica polacca: – “Non si può in sostanza negare che anche nei casi in cui la pura fantasia sembra prendere il sopravvento (come, per esempio, in taluni scritti di Berent e Grabiński), anche là la fantasia stessa è posta al servizio del realismo fondamentale di determinate situazioni psicologiche speciali, le quali l’autore riveste precisamente di forme fantastiche per raggiungere dati effetti artistici”.

Isomma, in una cultura come la nostra tradizionalmente avversa a tutto ciò che esula dal realismo, per ammettere che un’opera fantastica sia nondimeno buona letteratura par quasi occorra giustificarsene negando, o almeno ridimensionando, l’elemento fantastico pure in essa evidente.

Lo scrittore di Leopoli giunse in Italia nel giugno del 1927, con l’intenzione di visitare Venezia, Roma, Napoli, Capri e la Sicilia in un lungo giro turistico, interrotto tuttavia nella città lagunare in cui fece inattesa conoscenza e subito amicizia con la connazionale Stefania Kalinowska, attiva nel mondo culturale italiano come traduttrice dal polacco. Dopo una breve escursione a Roma, Grabiński ritornò quindi a Venezia per trascorrevi il resto dell’estate. Proprio la Kalinowska avrebbe tradotto un altro suo racconto, “Wezwanie” [letteralmente, “La chiamata”], pubblicato sulla Gazetta di Venezia e sul numero di ottobre della rivista Tutto, nel 1929.

Lo scrittore di Leopoli giunse in Italia nel giugno del 1927, con l’intenzione di visitare Venezia, Roma, Napoli, Capri e la Sicilia in un lungo giro turistico, interrotto tuttavia nella città lagunare in cui fece inattesa conoscenza e subito amicizia con la connazionale Stefania Kalinowska, attiva nel mondo culturale italiano come traduttrice dal polacco. Dopo una breve escursione a Roma, Grabiński ritornò quindi a Venezia per trascorrevi il resto dell’estate. Proprio la Kalinowska avrebbe tradotto un altro suo racconto, “Wezwanie” [letteralmente, “La chiamata”], pubblicato sulla Gazetta di Venezia e sul numero di ottobre della rivista Tutto, nel 1929.

Che un qualche editore italiano finalmente si accorga dell'esistenza se non delle potenzialità di Grabiński, almeno entro l’attuale era geologica, parrebbe un’evidente utopia nonostante i suoi scritti siano di pubblico dominio oltrepassati i fatidici settantacinque anni dalla morte, e richiedano dunque “soltanto” una degna traduzione dall’originale.

Per concludere, dopo tanto parlare di uno scrittore ai più del tutto sconosciuto e inaccessibile sembra opportuno proporne almeno un breve esempio. Il brano riportato qui a séguito rappresenta la parte conclusiva del racconto “Segnali,” estratto dal citato I narratori della Polonia d’oggi per la traduzione di Enrico Damiani. Negli antefatti della narrazione, misteriosi segnali d’ingiustificato allarme giungono da giorni, oramai, da una particolare linea ferroviaria:

__ Durante il giorno il movimento si svolgeva regolarmente e tutto andava secondo il suo corso normale. Ma allo scoccare delle 7 di sera echeggiavano di nuovo i segnali d’allarme, nel medesimo ordine della sera precedente. Cioè: prima il segnale: «vagoni staccati», poi il comando «fermare tutte le vetture», infine la parola d’ordine: «mandare una locomotiva con operai» e il grido disperato di soccorso: «mandare una macchina con operai e medico». Caratteristica era la graduazione nella scala dei segnali, nei quali ogni successivo indicava un aumento del chimerico pericolo. I segnali evidentemente si completavano formando una catena spezzata da interruzioni nel corso d’un’immaginaria «sventura».

__ Si decide di compiere un’inchiesta. Una speciale commissione si reca a ispezionare i posti di guardia lungo la linea ferroviaria. Al primo non si trova nulla di anormale: il cantoniere è lì, al suo posto, e non ha mai trasmesso segnali di sorta.

__ La Commissione prosegue l’ispezione e s’avvia verso la successiva casa cantonale.

__ Quaranta minuti più tardi si trovavano sul posto. Nessuno venne loro incontro. Ciò li stupì. Il posto di guardia sembrava come morto: nessuna traccia di vita all’intorno, nessun segno d’essere vivente. Né s’udivano le voci patriarcali del bestiame domestico, non un gallo cantava, non una gallina chiocciava.

__ Per le scale ripide, lungo le quali scorrevano due ringhierine, salirono sulla sommità, dove s’elevava la casetta del cantoniere Jaźwa. All’ingresso furono salutati da un immenso sciame di mosche insistenti, moleste, ronzanti; insetti che parevano arrabbiati si avventarono contro gli intrusi, sulle mani, sugli occhi, sul viso.

__ Bussarono alla porta. Nessuno rispose da dentro. Uno dei ferrovieri, spinse la maniglia. La porta era chiusa.

__ – Signor Tuziak – fece cenno Pomian al ferraio della stazione – forziamo la serratura!

__ – Subito, signor capo.

__ Scricchiolò il ferro, crepitò la serratura e cedette.

__ L’ispettore spinse col piede la porta ed entrò dentro. Ma nel medesimo istante si tirò indietro, sul pianerottolo, portando il fazzoletto al naso. Un terribile fetore l’aveva colpito dall’interno della stanza. Uno degli impiegati si fece coraggio e, oltrepassata la soglia, spinse in fondo lo sguardo.

__ Davanti al tavolo, sotto la finestra, stava seduto il cantoniere col capo abbandonato sul petto, con la mano destra appoggiata sul bottone dell’apparecchio delle segnalazioni.

__ L’impiegato s’avvicinò al tavolo e tornò verso l’ingresso, pallido come un cencio. Una rapida occhiata gettata sulla mano del cantoniere l’aveva persuaso che non le dita s’appoggiavano sulla tastiera, ma tre ossa nude e spolpate.

__ In quel momento l’uomo seduto al tavolo barcollò e si rotolò come un pezzo di legno sulla terra. Si riconobbe in lui il cadavere di Jaźwa in stato di completa decomposizione. Il medico presente constatò che la morte doveva essere avvenuta almeno dieci giorni prima.

__ Fu steso un verbale e la salma fu sepolta sul posto, senza autopsia a causa del suo stato di forte putrefazione.

__ Le cause della morte non furono precisate. I contadini della campagna vicina, interrogati, non seppero dare altre informazioni, se non che già da lungo tempo Jaźwa non s’era più visto. Due ore dopo la Commissione era di ritorno a Ostoia.

__ Il Capo-stazione di Dąbrowa poté quella notte e le successive dormire i suoi sonni tranquillo, senza esser disturbato da segnali. Ma una settimana dopo avvenne sulla linea Dąbrowa-Głaszòw una terribile catastrofe. Alcuni vagoni, staccatisi per un caso disgraziato, investirono un treno diretto che avanzava dalla parte opposta e lo fracassarono completamente. Perirono tutto il personale di servizio e circa ottanta passeggeri.

Grazie all’amico Slawek Wielhorski, responsabile fra l’altro della pagina di Stefan Grabinski in MySpace, per le preziose informazioni bibliografiche circa le vicende e pubblicazioni italiane dell’autore, individuate e tradottemi attraverso il sempre stimolante forum di www.ligotti.net. Fra le risorse in lingua inglese è infine da segnalare il sito The Dark Domain, principale riferimento web gestito dall’esperto Miroslaw Lipinski.

venerdì 7 novembre 2008

Qualcosa di Frank Belknap Long

“[...] Frank Belknap Long, dunque, è il nostro poeta nuovo—nello scrivere poemi che avrebbero potuto essere firmati dai più grandi fra gli elisabettiani minori, con uno almeno, «The Marriage of Sir John de Mandeville,» degno di un Christopher Marlowe. Per Long, l’orribilità della vita come si può trovare nelle moderne città cessa di esistere, ma nel suo rifiuto del realismo per come lo vedono i suoi contemporanei c’è una strada risplendente verso più raffinate cose, e verso lo slancio misericordioso che muta in permanenza ogni poesia tragica e maggiore”.

“[...] Frank Belknap Long, dunque, è il nostro poeta nuovo—nello scrivere poemi che avrebbero potuto essere firmati dai più grandi fra gli elisabettiani minori, con uno almeno, «The Marriage of Sir John de Mandeville,» degno di un Christopher Marlowe. Per Long, l’orribilità della vita come si può trovare nelle moderne città cessa di esistere, ma nel suo rifiuto del realismo per come lo vedono i suoi contemporanei c’è una strada risplendente verso più raffinate cose, e verso lo slancio misericordioso che muta in permanenza ogni poesia tragica e maggiore”.

Questa la conclusione, decisamente generosa, della breve prefazione scritta da Samuel Loveman per A Man From Genoa and Other Poems (The Recluse Press, 1926), libro d’esordio e prima raccolta di poesie di un allora venticinquenne Frank Belknap Long. Giovane promessa nel circuito letterario del giornalismo amatoriale, già Howard Phlillips Lovecraft ne aveva tessuto le lodi in un articolo del 1924 per la United Amateur Press Association, apparso senza firma per evitare forse accuse di parzialità, vista la nota e stretta amicizia fra i due iniziata per via epistolare tre anni prima.

Sempre il gentiluomo di Providence assisterà Robert H. Barlow, nel corso di una lunga visita in Florida, nella composizione e stampa – riaggiustandone qui e là la metrica – di The Goblin Tower (Dragon-Fly Press, 1935), una minuscola edizione “a sorpresa” che andava a riunire i più recenti versi. Compresi quelli apparsi su rivista, innanzi tutto su Weird Tales del quale Long fu tra i primi contributori per la poesia fantastica, con una dozzina di titoli pubblicati fra il 1925 e il ’38.

Sognante esotismo e un senso del meraviglioso spesso proiettato in cornice storica, partendo dalle atmosfere rinascimentali o elisabettiane dei suoi poemi maggiori, costituiscono i temi portanti nella versificazione di Belknap Long, assai più che l’horror o le fantasie cosmiche comuni ad amici e colleghi quali Clark Ashton Smith, Donald Wandrei o lo stesso Lovecraft.

Ma si tratta di una produzione poetica destinata a limitasi, in linea di massima, agli anni giovanili: lo scrittore newyorkese prenderà in seguito altre strade, specialmente dedicandosi alla fantascienza dopo gli anni 30, in una lunga e intensa carriera come autore di romanzi, racconti e saggi, benché non particolarmente fortunata, attraverso l’intera storia della letteratura fantastica americana del suo secolo, per spegnersi novantatreenne nel 1994.

Ma si tratta di una produzione poetica destinata a limitasi, in linea di massima, agli anni giovanili: lo scrittore newyorkese prenderà in seguito altre strade, specialmente dedicandosi alla fantascienza dopo gli anni 30, in una lunga e intensa carriera come autore di romanzi, racconti e saggi, benché non particolarmente fortunata, attraverso l’intera storia della letteratura fantastica americana del suo secolo, per spegnersi novantatreenne nel 1994.

Un’edizione leggermente variata di The Goblin Tower (The New Collector’s Group, 1949) viene riproposta a oltre un decennio di distanza, e solo nel 1977 vedrà la stampa In Mayan Splendor, un volume Arkham House che riunisce i contenuti dei due precedenti, splendidamente illustrato da Stephen E. Fabian. A un anno dalla scomparsa, il resto delle poesie sparse o ancora inedite di Long viene infine recuperato, ancora dalla più piccola editoria specialistica, nel fascicolo The Darkling Tide: Previously Uncollected Poetry (Tsathoggua Press, 1995).

Di Frank Belknap Long resta nota in Italia la sola principale narrativa, dal più celebre I segugi di Tindalos in poi. Solamente tre delle sue poesie risultano tradotte e non facilmente reperibili nell'ambito delle fanzines specializzate, tutte e tre pubblicate sulle pagine di Yorick Fantasy Magazine nel corso di una dozzina d’anni: Mistiche bestie di Sibilla sul numero 8/9 del 1989, L’altra Innsmouth (Innsmouth Revisited) sul n. 30/31 del 2000 e Nello splendore dei Maya (In Mayan Splendor), nel n. 32/33 del 2002.

A seguito, un esempio della poesia di Long in scelta e versione personali come di consueto, a concludere quel che vuol essere appena rapido sguardo verso un aspetto quasi del tutto trascurato, almeno qui, della letteratura weird e del fantastico.

The Horror on Dagoth Wold di Frank Belknap Long, in Weird Tales, febbraio 1930. Traduzione di Andrea Bonazzi.

lunedì 13 ottobre 2008

“The Un-Dead”. Un seguito per Dracula

La più classica tradizione vampirica vede di solito un ben stagionato defunto a sostenersi, per vie soprannaturali, suggendo il sangue dei vivi più prossimi, a iniziar dai parenti. Esattamente il contrario, invece, per l'ancor più classica tradizione economica in cui sono i più prossimi parenti in vita, in via del tutto naturale, a cavar sangue dalla celebrità dei loro ben stagionati defunti.

La più classica tradizione vampirica vede di solito un ben stagionato defunto a sostenersi, per vie soprannaturali, suggendo il sangue dei vivi più prossimi, a iniziar dai parenti. Esattamente il contrario, invece, per l'ancor più classica tradizione economica in cui sono i più prossimi parenti in vita, in via del tutto naturale, a cavar sangue dalla celebrità dei loro ben stagionati defunti.

Recente notizia è che il pronipote di Bram Stoker, insieme allo sceneggiatore e documentarista Ian Holt, ha portato a termine un romanzo che fa da sequel all’originale Dracula pubblicato nel 1897, vendendone per cifre a sei zeri sia i diritti di pubblicazione che quelli cinematografici, con un prossimo film già in cantiere.

L’iniziativa parte in realtà dal newyorkese Holt, trentanove anni, membro della The Transylvanian Society of Dracula e storico del personaggio, che ha contattato cinque anni fa il discendente dello scrittore irlandese proponendogli di scrivere a quattro mani un seguito alla più celebre fra le opere letterarie del bisnonno. E Dacre Stoker, cinquantenne trasferitosi dal Canada alla Carolina del Sud, con un passato da allenatore della squadra olimpica canadese di penthatlon, certo non si è tirato indietro.

Stando a quanto dichiarato, alcune “annotazioni manoscritte” lasciate in famiglia dall’illustre progenitore sarebbero state utilizzate nello sviluppo del nuovo romanzo, il titolo del quale è The Un-Dead, proprio come avrebbe dovuto intitolarsi il Dracula originale nelle intenzioni di Abraham “Bram” Stoker. Pur essendo un séguito in piena regola, viene tuttavia abbandonato l’originario stile epistolare che, con taglio realistico moderno, frammentava la narrazione in lettere, diari, testimonianze e persino registrazioni sonore su cilindri di cera, alternando le voci e i punti di vista soggettivi. Ma centoundici anni sembra non abbiano portato a molto, scivolati via sulle sempre più appiattite facoltà di comprensione del lettore, così da richiedere o imporre il più semplice racconto lineare tipico dell’odierno thriller.

Le 568 pagine del dattiloscritto sono state acquisite dall’editore Dutton per gli Stati Uniti, dalla locale Penguin per il Canada, e da Harper Collins per quanto riguarda il Regno Unito. Previsto in uscita per l’ottobre del 2009, i contenuti del testo vengono così descritti in un articolo inglese sul Guardian del 6 ottobre scorso:

“Il nuovo libro è ambientato nella Londra del 1912, un quarto di secolo dopo che il Conte è finito apparentemente «in polvere». Il Dottor Seward, discepolo del cacciatore di vampiri Van Helsing, è ora un morfinomane caduto in disgrazia mentre Quincey, figlio di Mina e di Jonathan Harker, si coinvolge in una travagliata produzione teatrale su Dracula prodotta e diretta dallo stesso Bram Stoker. Lo spettacolo immerge Quincey nei terribili segreti dei suoi genitori, ma prima di potersi confrontare con essi suo padre viene trovato assassinato a Piccadilly Circus, impalato”.

L’intento dichiarato è di “rendere dignità sia a Dracula che al suo autore,” benché sia lecito osservare come l’operazione palesemente milionaria abbia preventivamente mobilitato anche l’industria del cinema. Già pronta la sceneggiatura, firmata dal medesimo Ian Holt con Alexander Galant, per il film omonimo coprodotto dalla Atchity Entertainment International e dal regista Jan de Bont per Blue Tulip. Le riprese dovrebbero iniziare a giugno, con buon tempismo sulla diffusione del volume.

L’intento dichiarato è di “rendere dignità sia a Dracula che al suo autore,” benché sia lecito osservare come l’operazione palesemente milionaria abbia preventivamente mobilitato anche l’industria del cinema. Già pronta la sceneggiatura, firmata dal medesimo Ian Holt con Alexander Galant, per il film omonimo coprodotto dalla Atchity Entertainment International e dal regista Jan de Bont per Blue Tulip. Le riprese dovrebbero iniziare a giugno, con buon tempismo sulla diffusione del volume.

Chissà che a seguito di tutta questa impresa commerciale non si riesca a cavar fuori anche un po’ di letteratura. Forse non a restituire al vampiro il proprio ruolo primo, “mostruoso” e destabilizzante, trasformato nel corso di un secolo in qualunque altra cosa: parodia, ideale superomistico giovanile, stereotipo di un romanticismo da soap opera. Ma, se non altro, tanto per dare un occhiata a come potrebbe ritrovarsi il Conte con addosso ancora il suo mantello originale.